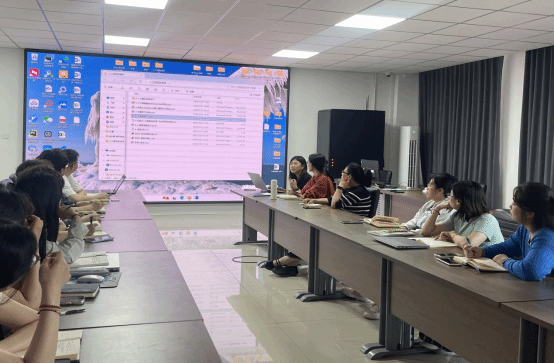

2025年5月20日下午14:30,通识教育类课程研讨会在3202会议室如期举行。本次会议聚焦C语言、Python 课程教学改革及人工智能通识课程转型展望,多位任课教师齐聚一堂,围绕教学方法创新、学生积极性调动及课程转型等核心议题展开深入探讨,为提升通识教育质量凝聚智慧与力量。

会议伊始,王晓妍老师全面介绍了C语言与Python课程的基本情况。其中,C语言主要面向专升本学生与大一新生,开设于机电学院与信息学院;Python则覆盖专升本与本科学生,两门课程学分设置存在差异。在学科竞赛方面,蓝桥杯、“1317”竞赛等与课程紧密相关,马蹄杯、ACM竞赛更具高含金量,计算机二级考试亦与课程内容深度衔接。

王晓妍老师特别强调,教学模式需从“以教师教为中心”向“以学生学为中心” 转变,并指出当前教学面临两大关键问题:一是如何有效缓解学生课堂疲惫期,增强学习持续性;二是探索AI教学工具的融入路径,例如分析AI自动生成答案对教学的影响,以及借助技术手段激发学生学习情绪。

座谈会上,各位任课教师结合教学实践,分享了各具特色的创新方法。唐教授提出通过课堂互动设计提升学生主动性,如布置 “默写程序” 任务以强化理解记忆,对主动举手答题的前几名学生实施加分激励,并通过充实学习任务减少课堂玩手机现象。邵教授则借助智慧树平台随机点名提问,结合PTA平台收集程序填空、改错题目,运用 “多次循环记忆法”帮助学生巩固知识。针对学生基础薄弱、能力不均的问题,有教师倡导先以流程图引导逻辑思考,再进行程序语言填充,并通过创新测试形式激发学习积极性。此外,教师们关注到Python课程存在理论与实验教师不同导致的分差问题,建议通过限时任务驱动提升学习效率,同时重视课堂纪律管理与跨学院教学大纲的适配性,尤其是外院学生的定制化教学需求。

接着,吴华老师重点介绍了2025年教学改革新动向——计算机导论课程将转型为人工智能通识教育,课程内容将深度融合图像识别、数据分析、大数据、云计算、区块链等前沿技术。此次改革源于DeepSeek等AI大模型的发展,旨在鼓励教师积极将AI工具融入教学。

以计算机视觉教学为例,可采用“概念讲解 - 实验操作 - 应用展示”流程,利用百度无代码平台和鲸平台等工具,让学生通过低代码或无代码方式体验代码运行,生成实验结果或图像。在大纲设计方面,初步拟定“16学时理论+16学时实验”的课程结构,重点探讨如何降低非计算机专业学生的学习门槛,以及课程内容能否支撑人工智能相关毕业设计。

江老师进一步补充,针对非计算机专业学生编程能力较弱的特点,可通过接口化教学提升学习兴趣,结合AI工具增强代码容错能力,实现“零编程基础也能参与人工智能实践”的教学目标。

最后,王晓妍老师对本次座谈会做出总结,在课堂上,全体教师需充分借助AI工具与多样化教学方法,聚焦“提升学生兴趣、深化课堂参与”核心目标,在C语言与Python教学中切实落实“以学生为中心”的理念,同时积极探索人工智能通识课程的转型路径,为培养适应科技发展的复合型人才筑牢根基。本次研讨会为通识教育课程改革提供了新思路与实践方向,参会教师纷纷表示将以此次会议为契机,推动教学创新落地,助力学生在数字化时代掌握核心竞争力,为学校通识教育事业的发展注入新的活力。

(通讯员:信息工程学院 郭颖)